桑山観音 置賜第二十四番

十月二十四日

置賜巡礼も最終日の始まり。残るは三所ばかりと云えども抜かり無く、永勝院の熊野堂の前を会釈して過ぎる。

少し雲の多い空模様。松川を越える辺りから風が強くなった。橋の上で信号待ちになるのは何処であっても、あまり良い心持ちがしない

...

往来の無い幹線国道の車線を無遠慮に跨いで折れ、細道をするすると辿ってゆくと、拡声器から延々と流れる御詠歌と共に普門寺が現れる。

並ぶ柱の朱の色が、今日の曇り空には鋭い

...

自宅 ── 永勝院前 ── 相生橋 ── 花沢跨線橋 ── 万世橋 ── 桑山観音 普門寺

#

観音堂の境内は細道を挟んだ向かい側にある。拡声器の音はそのままに仁王門をくぐると、気配ばかりは閑かになった。

正面が寛保二年再建の観音堂。短い参道の間に数本の幟と紅白の小幕まで設えてある

...

桑山観音の本尊は室町期の作と伝わり、此の春に五百余年ぶりの修復を終えて目出度く御開帳となった。

厨子の内に坐す観世音から眼を離せぬまま合掌、のをすぎてさとをもこゑてくわやまの おがむほとけはにせのためなり

...

#

普門寺は永正年間の創建を伝える。元は西に少し離れた愛宕神社の別当であったものが、享保の初めに観音堂の傍へ遷ってきたと云う。

曾ての観音別当は行蔵院と云う修験だった様で、いつ交代したかは明らかでない

...

観世音の縁起は更に大きく遡る。大蛙の霊夢と海内無双の桑の大木により観音像が祀られ、村の疫病が治まった云々。

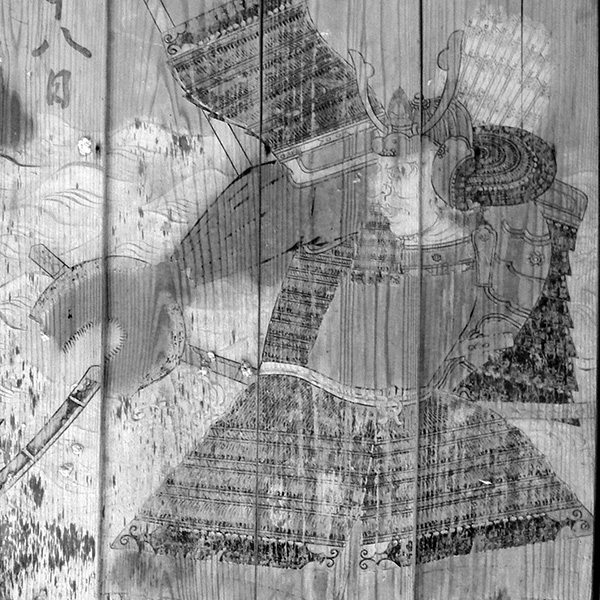

上杉重定病気平癒の御礼の木札も残るとか。江戸時代の二つの大絵馬には源平の戦を描いてある

...

#

貼り出された記事に拠れば、本尊の左手は今回新たに作り直された。なるほど蓮華を持つ手だけ、つるりとほっそりしている。

衣紋の力強さに打たれつつ、眷属の如く手前に浮遊するつるし雛が、じれったくて堪らない

...

御朱印のついでにお茶を頂いた。いよいよ来週で御開帳も終いだとの小話に、自ずと観音堂の方を見遣る。

境内の草木に秋の色は僅かでも、暦は淡々と冬に近づく。観音堂に行かれぬ程の雪が積もる事もあるとか

...

■長井市史編纂委員会『長井市史 第二巻 近世編』1982年

■後藤博『出羽百観音』1996年

■置賜日報社『置賜のお寺めぐり 3市5町の360寺総覧』2001年

■米沢市教育委員会『米沢の神社・堂宮 1 万世地区』2006年

■置賜民俗学会『置賜の民俗 第20号』2013年

■後藤博『出羽百観音』1996年

■置賜日報社『置賜のお寺めぐり 3市5町の360寺総覧』2001年

■米沢市教育委員会『米沢の神社・堂宮 1 万世地区』2006年

■置賜民俗学会『置賜の民俗 第20号』2013年

2019-11-29

previous . . .

TOM

ぽんとけりゃにゃんとなくよーいよい

@rondino2106

@rondino2106